सोचे विचारें

सावित्री बरगदही ( व्रत वट) पर विशेष लेख सौभाग्यवती महिलाएं अखंड सौभाग्यता के लिए करती वट सावित्री व्रत लेखक-ऋषि सैनी

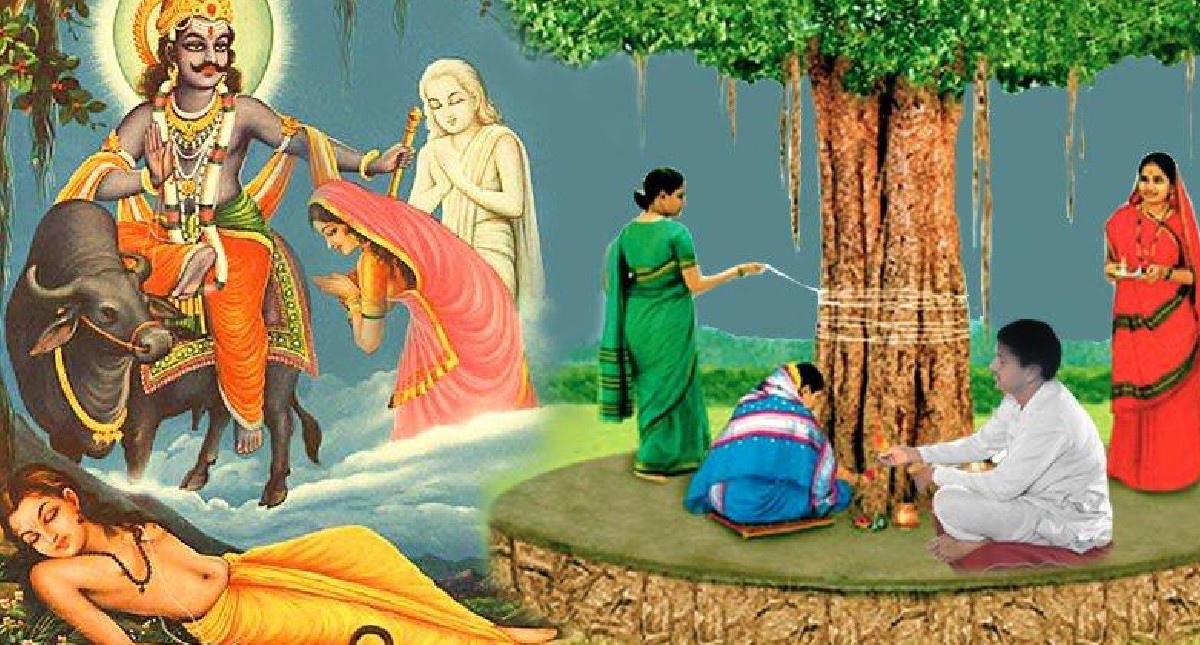

सावित्री, राजा अश्वपति की पुत्री थी, जिसे राजा ने बहुत कठिन तपस्या करने के उपरांत देवी सावित्री की कृपा से प्राप्त किया था इसलिए राजा ने उसका नाम ‘सावित्री‘ रखा था। सावित्री बहुत गुणवान व रूपवान थी, लेकिन उसके अनुरूप योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुःखी रहा करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को स्वयं अपना वर तलाशने के लिए भेज दिया और इस तलाश में एक दिन वन में सावित्री ने सत्यवान को देखा और उसके गुणों के कारण मन में ही उसे वर के रूप में वरण कर लिया। सत्यवान साल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, लेकिन उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। अतः वे वन में कुटिया बनाकर निवास करते थे और काल के प्रभाव के कारण सत्यवान के माता-पिता अंधे हो गए थे।

सत्यवान व सावित्री के विवाह से पूर्व ही नारद मुनि ने यह सत्य सावित्री को बता दिया था कि सत्यवान अल्पायु है, अतः वह उससे विवाह न करे। यह जानते हुए भी सावित्री ने उसी से विवाह करने का निश्चय किया और देवर्षि नारद से कहा-‘भारतीय नारी, जीवन में मात्र एक बार पति का वरण करती है, बारंबार नहीं। अतः मैंने एक बार ही सत्यवान का वरण किया है और यदि उसके लिए मुझे मृत्यु से भी लड़ना पड़े तो मैं यह करने को तैयार हूँ।‘ उसकी मृत्यु का समय निकट आने पर मृत्यु से तीन दिन पूर्व ही सावित्री ने अन्न-जल का त्याग कर दिया।

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556421666334

वट सावित्री व्रत की महत्वपूर्ण मुहूर्त-05 जून की सायं 7 बजकर 54 मिनट से 06 जून को सायं 6 बजकर 07 मिनट तक (व्रत तिथि-06 जून 2024, गुरुवार)

पूजा का शुभ मुहूर्त-6 जून को 11 बजकर 52 मिनट से दोपहर 12 बजकर 54 मिनट पर होगा तथा अमृत काल समय 6 जून को सुबह 5 बजकर 35 मिनट से सुबह 7 बजकर 16 मिनट तक।

वट सावित्री व्रत की कथा

मृत्यु वाले दिन जंगल में जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए गया तो सावित्री भी उसके साथ गई और जब मृत्यु का समय निकट आ गया तथा सत्यवान के प्राण हरने के लिए यमराज आए तो सावित्री भी उनके साथ चलने लगी। यमराज के बहुत समझाने पर भी वह वापस लौटने को तैयार नहीं हुई। तब ने उससे यमराज सत्यवान के जीवन को छोड़कर अन्य कोई भी वर माँगने को कहा। उस स्थिति में सावित्री ने अपने अंधे सास-ससुर की नेत्र ज्योति और ससुर का खोया हुआ राज्य माँग लिया, किंतु वापस लौटना स्वीकार न किया।

उसकी अटल पतिभक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने जब पुनः उससे वर माँगने को कहा तो उसने सत्यवान के पुत्रों की माँ बनने का बुद्धिमत्तापूर्ण वर माँगा। यमराज के तथास्तु कहते ही मृत्युपाश से मुक्त होकर वटवृक्ष के नीचे पड़ा हुआ सत्यवान का मृत शरीर जीवित हो उठा।

उसकी अटल पतिभक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने जब पुनः उससे वर माँगने को कहा तो उसने सत्यवान के पुत्रों की माँ बनने का बुद्धिमत्तापूर्ण वर माँगा। यमराज के तथास्तु कहते ही मृत्युपाश से मुक्त होकर वटवृक्ष के नीचे पड़ा हुआ सत्यवान का मृत शरीर जीवित हो उठा। तब से अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस व्रत की परंपरा आरंभ हो गई और इस व्रत में वटवृक्ष व यमदेव की पूजा का भी विधान बन गया। महर्षि श्री अरविंद ने भी इस कथा को मध्य में रखते हुए सावित्री महाकाव्य की रचना की है, जिसमें उन्होंने सावित्री की कथा को आध्यात्मिक जीवन की यात्रा व उसकी अनुभूतियों के रूप में पिरोया है। उसे सावित्री-साधना का आध्यात्मिक ग्रंथ भी कह सकते हैं।

शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष के समान वट यानी बरगद का वृक्ष भी विशेष महत्व रखता है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु व अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। अतः ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे बैठकर पूजन व व्रत कथा आदि सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षयवट भी कहते हैं। जैन और बौद्ध भी अक्षयवट को अत्यंत पवित्र मानते हैं। जैनों का मानना है कि उनके तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अक्षयवट के नीचे बैठकर ही तपस्या की थी। प्रयाग में इस स्थान को ऋषभदेव तपस्थली या तपोवन के नाम से जाना जाता है।

वटवृक्ष कई दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण है। सबसे पहले यह वृक्ष अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह वृक्ष दीर्घायु व अमरत्व बोध का प्रतीक है, ज्ञान व निर्वाण का प्रतीक है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ ने बुद्धत्व को प्राप्त किया और भगवान बुद्ध कहलाए। बोध ज्ञान प्राप्त करने के कारण इस अक्षय वटवृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, जो गया तीर्थ में स्थित है। इसी तरह वाराणसी में भी ऐसे वटवृक्ष हैं, जिन्हें अक्षयवट मानकर पूजा जाता है।

वट वृक्ष की महिमा का वर्णन श्रीरामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार किया है- माघ मकरगत रवि जब होई।

तीरथपतिहिं आव सब कोई ॥

देव दनुज किंनर नर श्रेनीं।

सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनीं ।॥

पूजहिं माधव पद जलजाता।

परसि अखय बटु हरषहिं गाता ।।

देव दनुज किंनर नर श्रेनीं।

सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनीं ।॥

पूजहिं माधव पद जलजाता।

परसि अखय बटु हरषहिं गाता ।।

– बालकांड, 43 ख/2-3

अर्थात माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्रीवेणीमाधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। यह अक्षयवट प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर आज भी स्थित है। वट वृक्ष को भगवान शिव का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव भी प्रायः समाधि लगाते थे।

रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस घटना का उल्लेख किया है-

तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन।

बैठे बट तर करि कमलासन ।।

संकर सहज सरूपु सम्हारा।

लागि समाधि अखंड अपारा ॥

बैठे बट तर करि कमलासन ।।

संकर सहज सरूपु सम्हारा।

लागि समाधि अखंड अपारा ॥

– बालकांड, 57ख/7-8

अक्षयवट का संदर्भ कालिदास के रघुवंश तथा चीनी यात्री हेनसांग के यात्रा विवरणों में भी मिलता है। कुरुक्षेत्र के निकट ज्योतिसर नामक स्थान पर भी एक वट वृक्ष है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश का साक्षी है। इस तरह वट वृक्ष की महिमा अपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्रीरामचरितमानस में कहते हैं-बटु बिस्वास अचल निज धरमा। बालकांड 1/6, अर्थात अपने धर्म के प्रति अटल विश्वास ही अक्षयवट का प्रतीक है। आयुर्वेद में भी वट यानी बरगद को अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसके पंचांग (जड़, तना, पत्ते, फूल और फल) चिकित्सकीय उपचार में काम आते हैं। वटवृक्ष वातावरण को शीतलता व शुद्धता प्रदान करता है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह अत्यंत लाभकारी है। अतः वट सावित्री व्रत के रूप में वटवृक्ष की पूजा का यह विधान भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा का एक प्रतीक है और इसके द्वारा वृक्षों के औषधीय महत्त्व व उनके देवस्वरूप का भी ज्ञान होता है।